Le 11 avril 2019, le New York Times titre en une : "Peering into Light's Graveyard: The First Image of the Black Hole".

Sous le titre, un anneau orangé flotte dans un océan de noir - la première image jamais captée d'un trou noir, celui situé au centre de la galaxie M87, à 55 millions d'années-lumière de la Terre. L'image fait le tour du monde en quelques heures. Elle apparaît sur tous les écrans, dans tous les journaux, sur toutes les lèvres.

Ce matin-là, Matthew Beck descend dans le métro new-yorkais avec son appareil photo et son flash.

Il ne sait pas encore ce qu'il cherche exactement, mais il sait qu'il doit être là, sous terre, au milieu des gens. Partout autour de lui, des passagers tiennent le journal entre leurs mains, l'image du trou noir pliée sur leurs genoux ou coincée sous leur bras. Certains la regardent, d'autres l'ignorent, absorbés par leur trajet quotidien. Beck observe cette scène étrange : l'espèce humaine découvrant, entre deux stations, qu'elle a réussi à photographier l'invisible.

Il déclenche.

Le flash arrache les visages à l'obscurité du wagon. Les corps apparaissent, suspendus dans le noir, puis replongent dans l'ombre dès que la lumière s'éteint. Beck photographie tout ce qui se passe sous ses yeux : les mains qui tiennent le journal, les regards perdus dans le vide, les silhouettes qui flottent dans la pénombre du métro comme des objets célestes dérivant dans l'espace. Chaque déclenchement est un événement. Chaque image, une tentative de saisir quelque chose qui échappe.

Plus tard, Beck décrira ce qu'il a ressenti ce jour-là : "A species collectively picking up a newspaper and learning about its place in the universe. A species doing its best to try and see the unseeable." Une espèce qui ramasse un journal et découvre sa place dans l'univers. Il ne le sait pas encore, mais ces images deviendront un livre.

Event

Event paraît en 2020 chez J&L Books. 112 pages, 84 photographies couleur sur papier noir brillant, tiré à 1000 exemplaires. Le livre tient dans les mains comme un objet dense, presque opaque.

Dès la couverture, Beck pose les termes de l'équation. Sur la face avant, une paire d'yeux recadrée depuis l'une des photos intérieures, agrandie, tramée en noir et rouge. Sur la face arrière, M87, l'anneau lumineux du trou noir, traité de la même manière. Les deux formes se répondent. Deux cercles entourés d'obscurité, deux façons de regarder dans le vide.

Images extraites du livre Event de Matthew Beck.

La première double page donne le ton ; à gauche, le New York Times du 11 avril posé sur les genoux d'un passager, l'image du trou noir en pleine page. À droite, une femme qui regarde par la fenêtre du wagon. Éclairée par le flash, elle flotte dans un champ de ténèbres, comme un corps céleste. Sur ses genoux, une enveloppe kraft dont la forme et la couleur rappellent étrangement l'anneau de M87.

Beck construit tout le livre sur ces échos visuels. Les visages surgissent de l'obscurité comme des astres, brièvement illuminés avant de disparaître. Le flash ne révèle pas ; il fait exister, le temps d'une fraction de seconde. Autour des corps, le noir du wagon se confond avec le noir de l'espace. On ne sait plus très bien si l'on regarde des passagers du métro ou des silhouettes dérivant dans le cosmos.

Le flash de Beck est frontal, sans nuance. Les visages surgissent dans une lumière crue qui les isole du décor, les découpe sur le noir du wagon. Puis l'obscurité reprend.

Au bord d'un trou noir, la matière s'illumine une dernière fois avant de franchir l'horizon des événements et de disparaître à jamais. Le flash fonctionne de la même manière : une brève incandescence, puis le retour à l'anonymat.

Les visages semblent déformés par cette lumière directe — comme l'anneau de M87 est déformé par la gravité qui courbe l'espace-temps. Les traits s'aplatissent, les ombres creusent les orbites, les corps deviennent des surfaces flottant dans le vide. Beck ne photographie pas des gens, il photographie des apparitions.

En voyant ces images, on pense évidemment à Bruce Davidson.

Images extraites du livre Subway de Bruce Davidson

Entre 1980 et 1985, Davidson photographie ce même métro new-yorkais pour en tirer Subway. Lui aussi avait choisi la couleur. Lui aussi utilisait le flash, comme pour signaler qu'un évènement était en train de se produire.

That there was an event taking place.

Images extraites du livre Subway de Bruce Davidson

Le métro de Davidson, c'est New York dans toute sa diversité : les gangs, les musiciens, les sans-abris, les costumes trois-pièces. 5 ans d'immersion, des centaines de trajets, une familiarité lentement construite avec ses sujets.

Beck, lui, descend une seule journée. Il ne cherche pas la connexion, il enregistre une secousse. Ses passagers ne sont pas des personnages mais des silhouettes qui tiennent un journal sans forcément mesurer ce qu'ils ont entre les mains.

Son titre lui-même est ambigu. Event : l'événement. Mais lequel ? La publication de l'image du trou noir ? La descente de Beck dans le métro ? Chaque déclenchement du flash ? Le mot pourrait renvoyer à l'Event Horizon Telescope, ce réseau de 8 radiotélescopes répartis sur quatre continents qui a capté l'image de M87.

L'objectif de Beck serait-il de décrire à sa manière l'horizon des événements ? Cette frontière au-delà de laquelle plus rien ne revient, pas même la lumière.

Beck photographie des gens au bord d'un seuil ; pas le seuil cosmique, mais le moment où une espèce découvre qu'elle a réussi à voir ce qu'elle n'aurait jamais dû pouvoir voir. Et ce moment a lieu sous terre, entre deux stations, dans l'indifférence d'un trajet ordinaire.

Et c'est peut-être le plus troublant dans ce livre : le décalage entre l'immensité de ce qui se joue et la banalité du cadre. 55 millions d'années-lumière ramenées à un journal froissé sur les genoux d'un passager. L'univers entier dans une rame de métro.

Voir l'invisible

Avant de me décider à écrire cet article, je suis tombé sur une vidéo qui m'a fait voir le livre de Beck différemment.

FAQ du photographe de rue et youtubeur new-yorkais Paulie B. (démarre automatiquement à la question quelle est ta photographie préférée de tous les temps).

Dans une FAQ du photographe de rue Paulie B., on lui demande quelle est sa photographie préférée de tous les temps. On pourrait s'attendre à Cartier-Bresson, à Robert Frank, à l'une des images canoniques de l'histoire du médium. Mais sa réponse est surprenante : la photographie Hubble Deep Field.

Disclaimer : Paul Bettencourt Jr. est sûrement le créateur de contenu le plus connu sur YouTube sur la photographie de rue. Dans sa série Walkie Talkie, il part en balade photo dans la rue avec un invité pour discuter de divers sujets liés à la photographie tout en capturant des images.

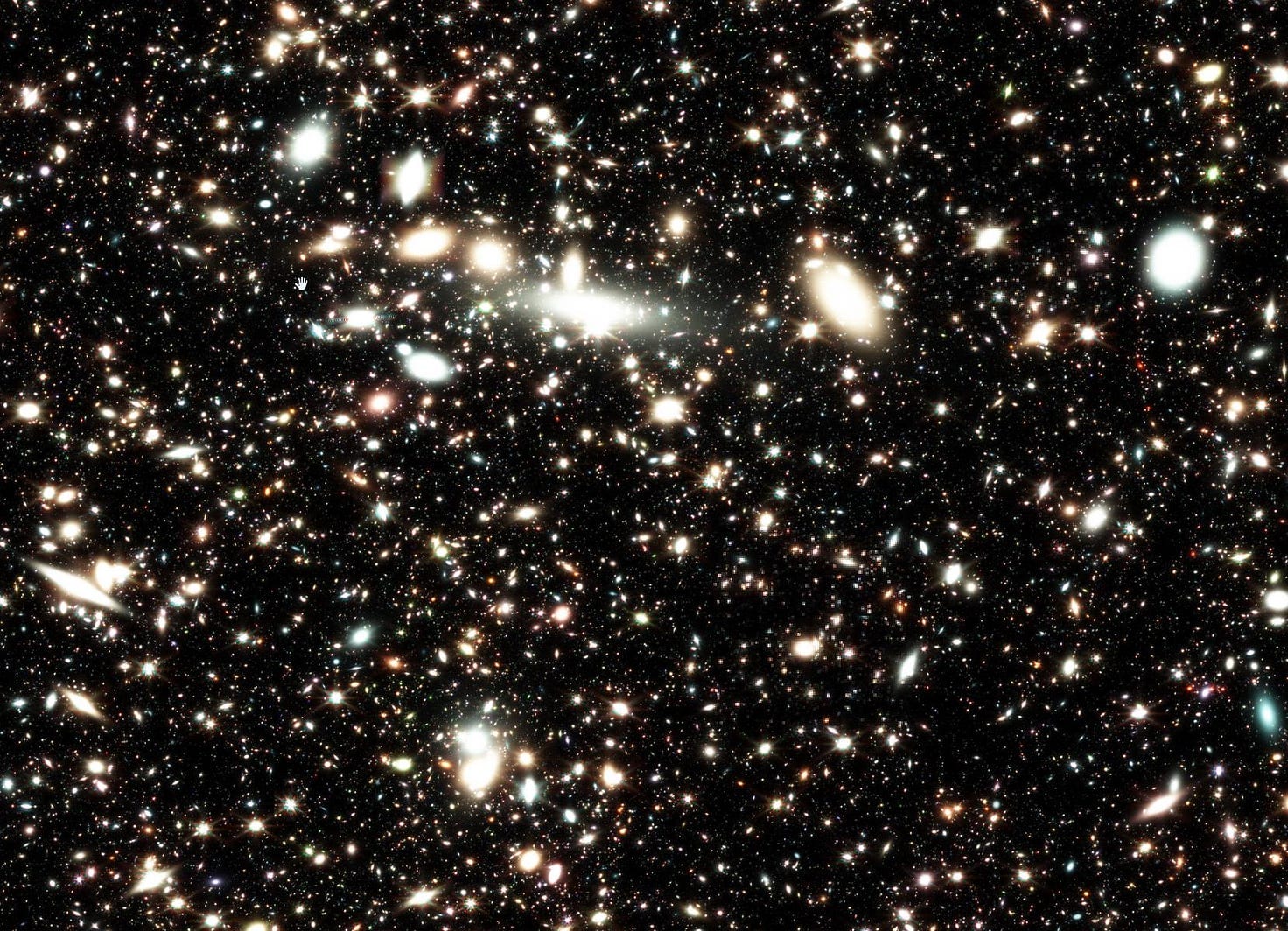

En décembre 1995, le télescope spatial Hubble est pointé vers une zone apparemment vide du ciel, dans la constellation de la Grande Ourse. Pas de cible particulière, juste un petit carré de néant, choisi précisément parce qu'il ne semble rien contenir. Robert Williams, alors directeur du Space Telescope Science Institute, prend une décision que beaucoup jugent absurde : utiliser dix jours de temps d'observation précieux pour photographier le vide.

Pendant dix jours, entre le 18 et le 28 décembre, Hubble accumule 342 expositions distinctes, soit plus de 100 heures de temps d'exposition total. Le résultat dépasse tout ce que les astronomes avaient imaginé : dans ce minuscule fragment de ciel (un vingt-quatre millionième de la voûte céleste, soit l'équivalent d'un grain de sable) apparaissent près de 3000 galaxies. Des spirales, des elliptiques, des formes jamais vues. Certaines datent de 12 milliards d'années, formées à peine un ou deux milliards d'années après le Big Bang.

On vient de photographier le vide. Et dans celui-ci, l'univers. Mais pour mesurer ce vertige, il faut changer d'échelle.

Je vous renvoie à l'excellente chaîne de vulgarisation cosmologique Balade Mentale si vous souhaitez prendre un peu de hauteur sur le sujet.

Les sondes Voyager 1 et 2, lancées en 1977, voyagent dans l'espace depuis plus de 40 ans. Voyager 1 est l'objet fabriqué par l'homme le plus éloigné de la Terre - environ 22,5 milliards de kilomètres en 2021. Il lui a fallu 35 ans pour quitter l'héliosphère, cette bulle de particules et de champs magnétiques produite par le Soleil qui marque le bord externe de notre système solaire. Et pourtant, malgré cette distance, la sonde n'a parcouru qu'une fraction infime du chemin vers l'étoile la plus proche, Proxima du Centaure, située à 4,24 années-lumière. À sa vitesse actuelle, environ 17 kilomètres par seconde, il lui faudrait plus de 74 000 ans pour l'atteindre.

Pour la galaxie d'Andromède, la plus proche de la nôtre, c'est une autre histoire. Elle se trouve à 2,5 millions d'années-lumière. À la vitesse de Voyager, le temps de trajet devient incalculable : des dizaines de milliards d'années, bien au-delà de l'âge actuel de l'univers.

Avec Hubble Deep Field, nous avons photographié quelque chose que nous ne pouvons pas seulement comprendre. Nous avons photographié quelque chose que nous ne serons jamais en capacité d'imaginer.

Seule consolation : Andromède et la Voie Lactée se rapprochent actuellement l'une de l'autre à environ 110 kilomètres par seconde en raison de leur attraction gravitationnelle mutuelle, et devraient entrer en collision dans une danse cosmique dans 4 milliards d'années.

27 ans plus tard, le télescope spatial James Webb repousse encore les limites. Grâce à ses technologies infrarouges, des galaxies encore plus lointaines nous parviennent, ainsi que des images de phénomènes cosmiques jamais observés auparavant. La photographie continue de s'enfoncer dans l'espace infini.

Au-delà de leur intérêt scientifique, ces images nous ramènent à ce qui définit notre humanité. Les éléments qui composent notre corps (le carbone, l'oxygène, le fer) ont été forgés dans les étoiles. Nous sommes littéralement faits de matière stellaire, partie intégrante de cet immense cycle cosmique de naissance et de mort des étoiles, de formation des galaxies, d'évolution de l'univers. Notre existence individuelle semble insignifiante à l'échelle cosmique, et pourtant nous appartenons à ce tout.

C'est peut-être ce qui pousse, en avril 2019, un autre groupe de scientifiques à tenter un pari similaire : photographier un trou noir.

Le défi est d'une autre nature. Un trou noir, par définition, ne laisse pas échapper la lumière. On ne peut pas le voir directement - on ne peut que capter l'ombre qu'il projette sur la matière incandescente qui l'entoure. Et M87, le trou noir visé, se trouve à 55 millions d'années-lumière. Vu depuis la Terre, il est aussi petit qu'une orange posée sur la surface de la Lune - ou qu'un grain de sable à New York observé depuis Los Angeles.

Pour le photographier, il faudrait un télescope de la taille de la Terre.

L'Event Horizon Telescope est la solution : huit radiotélescopes répartis sur quatre continents et sur des sites stratégiques (Hawaï, Chili, Mexique, Espagne, Pôle Sud) synchronisés à la picoseconde près pour fonctionner comme un seul instrument. Pendant plusieurs nuits d'avril 2017, ils captent des données sur M87. Le volume est tel (4 pétaoctets, soit 4 millions de milliards d'octets) qu'il est impossible de le transférer par internet. Les disques durs sont acheminés par avion jusqu'à un centre de traitement au Massachusetts.

Reste un problème : les données sont incomplètes. Les huit télescopes ne couvrent qu'une fraction de ce que capterait un véritable instrument de la taille de la Terre. Il faut reconstituer l'image à partir de fragments, combler les trous, deviner ce qui manque.

Doctorante au MIT en informatique, Katie Bouman a 29 ans quand elle rejoint le projet. Le problème ? Elle ne connaît presque rien aux trous noirs. Mais elle une expertise tout particulièrement utile : elle sait reconstituer des images à partir de données fragmentaires. Avec son équipe, elle développe un algorithme qui permet de tester différentes reconstructions et de vérifier leur cohérence.

Et pour éviter les biais, les quatre équipes travaillent séparément, sans se concerter et avec des méthodes différentes. Quand elles comparent leurs résultats, toutes convergent vers la même image : un anneau de lumière asymétrique entourant une zone d'ombre. La première image du trou noir vient d'être assemblée.

Le 10 avril 2019, l'image est rendue publique. Le lendemain, elle fait la une du New York Times. Le jour même, Matthew Beck descend dans le métro.

Ce que nous ne pouvons pas voir

Ce qui frappe quand on feuillette Event, c'est le noir. Pas le noir d'un fond neutre ou d'un choix esthétique ; un noir dense, lustré, qui semble absorber la lumière. Le papier brillant accentue l'effet : on a l'impression de regarder dans un espace sans fond, où les visages flottent comme des corps célestes.

Des apparitions, des silhouettes fantomatiques qui traversent ce fond noir et disparaissent. Le flash de Beck place les sujets au centre de l'image et les met en lumière dans l'obscurité qui règne tout autour. Comme l'anneau de M87 déformé par la gravité intense du trou noir, les visages semblent déformés par la lumière. Le décor devient mouvant. On flotte.

Beck a construit son livre comme un système clos. Les passagers apparaissent et disparaissent au fil des pages, éclairés puis engloutis. On ne sait jamais d'où ils viennent ni où ils vont. Le métro lui-même n'est presque jamais visible : pas de quais, pas de plans, pas de repères. Juste des corps suspendus dans l'obscurité, et parfois, entre leurs mains, ce journal avec l'image d'un trou noir.

Le livre fait écho, peut-être involontairement, à une spéculation fascinante à l'intersection de la physique théorique et de la cosmologie : la manière dont l'univers s'étend depuis le Big Bang pourrait être analogue à la façon dont la matière est absorbée et s'accumule dans un trou noir. En d'autres termes : notre univers serait lui-même à l'intérieur du trou noir d'un autre univers.

Terrifiant.

Le métro de Beck fonctionne de la même manière. Un espace souterrain, confiné, dont on ne voit ni l'entrée ni la sortie. Les passagers y sont piégés ensemble, le temps d'un trajet, regardant une image de quelque chose qu'ils ne verront jamais autrement. Et paradoxalement, entourés d'un espace supposément infini (l'univers qu'ils tiennent entre leurs mains) on ressent une forme de claustrophobie, comme si notre liberté de mouvement était restreinte par un manque d'espace.

C'est ce qui rend ce livre si intrigant. Il nous rappelle que notre univers, à l'image d'un trou noir, est un endroit duquel il nous est strictement impossible de sortir.

À chaque déclenchement, Beck révèle une partie de ce système clos, qui disparaît aussitôt. Dans cet espace plongé dans l'obscurité, nous sommes tantôt proches, tantôt lointains. Nous existons et nous disparaissons.

Comme dans le métro new-yorkais duquel ces corps se dévoilent le temps d'un flash, Beck nous rappelle que nous sommes enfermés - nous spectateurs, au même titre que lui et ses sujets - dans un univers dont nous pouvons seulement deviner les contours précairement éclairés.

Contours au-delà desquels l'horizon des événements disparaît.