1987 : le monde de la photographie est bouleversé par la parution d'un ouvrage d'une puissance rare : American Prospects de Joel Sternfeld. À travers des clichés aux couleurs vibrantes, Sternfeld peint un portrait à la fois tendre et critique de l'Amérique, tant dans son intimité que dans ses contradictions. Une complexité et une intention qui marqueront à jamais la photographie contemporaine.

Mais revenons quelques années en arrière. Fin des années 1960, Joel Sternfeld est alors encore étudiant au Dartmouth College. La photographie couleur existe depuis longtemps - la mythique pellicule Kodachrome est accessible aux amateurs depuis 1936 - mais elle reste cantonnée à la publicité, au photojournalisme, aux albums de famille. Pour le monde de l'art, la couleur est vulgaire. Trop facile, trop séduisante. Les vrais photographes travaillent en noir et blanc.

L'émergence de la couleur

C'est dans ce contexte que l'exposition d'Ernst Haas au Museum of Modern Art de New York, en 1962, marque un premier tournant. Haas ne photographie pas la couleur comme un ornement ou une distraction. Il l'utilise comme matière : ses images de New York jouent sur le flou, le mouvement, les reflets. La ville devient abstraite, presque picturale. Le résultat ? Les critiques sont séduits, le public aussi. Pour la première fois, la couleur accède à une forme de légitimité artistique. Mais Haas reste une exception. La couleur demeure suspecte.

À la même période, dans le Mississippi, un certain William Eggleston traverse une période de transition créative. Originaire de Memphis, il photographie tout ce qui l'entoure : des stations-service, des parkings vides, des intérieurs domestiques, des enseignes au néon. Des sujets que personne ne juge dignes d'intérêt. Et il les photographie en couleur.

Sa rencontre avec John Szarkowski, alors directeur du département de photographie du MoMA, sera décisive. Szarkowski voit dans le travail d'Eggleston quelque chose de radicalement nouveau : une façon de regarder le banal non pas comme un défaut, mais comme un sujet en soi. La couleur n'est plus là pour embellir ; elle est le sujet.

En 1976, Szarkowski lui offre une exposition personnelle au MoMA. C'est un scandale.

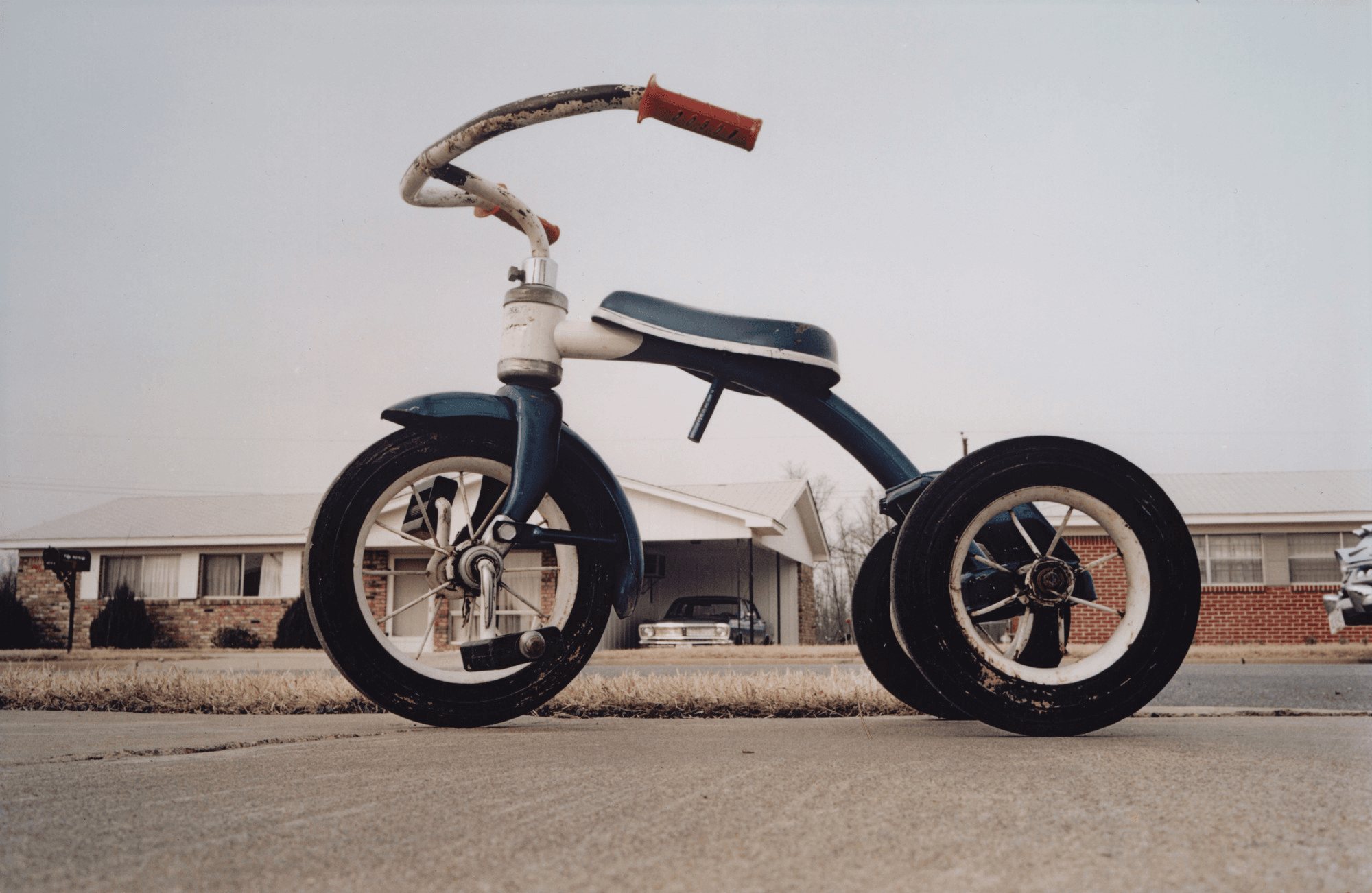

Hilton Kramer, le critique du New York Times, qualifie l'exposition de "perfectly banal" et "perfectly boring". D'autres critiques sont encore plus sévères. Comment peut-on exposer au MoMA des photos d'un tricycle d'enfant sur un trottoir, d'un plafond rouge sang, d'un congélateur ouvert dans une cuisine du Sud ? C'est une provocation, un affront au bon goût.

Images issues du travail en couleur de William Eggleston

Et pourtant. Ce tricycle photographié en contre-plongée, monumental comme une sculpture, deviendra l'une des images les plus célèbres de la photographie contemporaine. The Red Ceiling, ce plafond écarlate percé d'une ampoule nue, hantera des générations de photographes. Ce qu'Eggleston propose, c'est une révolution silencieuse : le quotidien le plus ordinaire, transfiguré par un œil et une palette.

Ses images sont parfois absurdes, souvent étranges. Il semble se jouer de nous, à travers des juxtapositions inattendues ou des perspectives inhabituelles. Mais derrière l'apparente désinvolture, il y a une maîtrise absolue : la couleur n'illustre pas ses photos, elle les structure. Elle devient le véritable sujet.

L'exposition de 1976 est un échec critique mais elle deviendra, avec le recul, le moment fondateur de la photographie couleur moderne.

Le paysage comme récit

Fin des années 70. L'exposition Eggleston a fait son effet (même si personne ne le reconnaît encore). La photographie couleur, jusque-là cantonnée à la publicité et aux albums de vacances, commence à s'infiltrer dans le milieu artistique. Quelque chose est en train de changer.

Joel Sternfeld le sent. Formé à la photographie de rue américaine en noir et blanc (Walker Evans, Dorothea Lange, Robert Frank et son mythique Les Américains), il décide d'expérimenter la couleur. Entre 1971 et 1980, armé d'un petit appareil 35mm point and shoot, il arpente l'Amérique.

Ces images, réunies bien plus tard dans First Pictures, captent une époque en train de basculer. On y croise des centres commerciaux flambant neufs, des discothèques aux néons criards, des voitures vintage garées devant des diners. L'Amérique de la fin des années 70, saisie avec une spontanéité presque désinvolte. Mais derrière le caractère candide des photos, il y a déjà l'œil de Sternfeld : une ironie discrète, un sens de la composition, une façon de regarder le quotidien américain comme un théâtre légèrement absurde.

Ce ne sont pas encore les grandes images méditatives d'American Prospects. Mais les germes sont là.

Au même moment, un autre photographe suit un chemin parallèle. Stephen Shore est un prodige. Familier de la chambre noire depuis l'âge de 10 ans, il rencontre à 14 ans Edward Steichen, alors conservateur de la photographie au MoMA, qui lui achète une de ses images.

À 17 ans, il fréquente la Factory d'Andy Warhol. Le monde de l'art new-yorkais lui est déjà familier quand, en 1972, il décide de partir. Il entreprend un voyage à travers les États-Unis, et ce qu'il en ramène ne ressemble à rien de connu.

American Surfaces, exposé la même année à la galerie LIGHT de New York, est une mise à nu volontairement désordonnée de la société américaine. Des intérieurs de motels aux draps froissés. Des repas avalés dans des diners - œufs au plat, café tiède, sets de table en papier. Des parkings vides sous un ciel blanc. Des bâtiments publics sans âme. Et surtout : des inconnus croisés au hasard des routes, photographiés sans mise en scène.

Les images sont tirées en petits formats, comme des photos de drugstore. Shore les accroche directement au mur, sans cadre, dans un désordre apparent. C'est une provocation. À une époque où la photographie artistique se veut précieuse, composée, Shore expose le flux brut de son regard. Le quotidien tel qu'il est. Banal, ennuyeux, vrai.

Images issues du travail de Walker Evans sur la Grande Depression

Mais Shore n'en reste pas là. Au milieu des années 70, quelque chose le pousse à changer d'approche. Peut-être l'influence de Walker Evans et de ses images de la Grande Dépression pour la Farm Security Administration, ces portraits frontaux de l'Amérique rurale, d'une précision clinique. Peut-être le désir d'aller au-delà de l'instantané, de construire une image plutôt que de la capturer. Il abandonne le 35mm pour la chambre 8x10.

C'est un changement radical. La chambre grand format impose une lenteur que le 35mm ignore. On ne mitraille pas avec un 8x10. On installe le trépied, on compose sous le drap noir, on attend la lumière ; chaque image devient un acte délibéré. Ce qui était spontané devient méditatif.

Shore commence à photographier des scènes a priori identiques à celles d'American Surfaces : des parkings, des intersections, des chambres d'hôtel, des façades de restaurants. Mais tout semble différent : la précision du grand format révèle des détails invisibles à l'œil nu ; chaque panneau, chaque poteau, chaque ligne de fuite trouve sa place dans une composition rigoureuse. Le banal devient architecture.

Images extraites du livre Uncommon Places de Stephen Shore chez Thames and Hudson

Il en résulte, en 1982, Uncommon Places, l'œuvre la plus célèbre de Shore, et l'un des livres de photographie les plus influents du XXe siècle. Regardez Church Street and Second Street, Easton, Pennsylvania, 1974. Une intersection quelconque. Un feu rouge, des câbles électriques, une façade de brique, un ciel d'un bleu limpide. Rien de spectaculaire, me direz-vous ? Et pourtant, impossible de détourner le regard ; Shore a transformé un coin de rue ordinaire en quelque chose d'hypnotique - non pas en l'embellissant, mais en le regardant avec une intensité absolue.

Shore et Sternfeld partagent la même époque, les mêmes influences, le même terrain de jeu, à savoir l'Amérique ordinaire. Mais leurs regards divergent déjà. Shore ordonne le chaos, il trouve une géométrie cachée dans le désordre américain. Sternfeld, lui, semble plus intéressé par ce qui échappe à l'ordre. Par les histoires que les lieux racontent malgré eux.

En 1978, Sternfeld fait à son tour le choix du grand format. Il achète un van Volkswagen, installe une chambre 8x10 à l'arrière, et prend la route. Ce qui va en sortir changera tout.

American Prospects : l'Amérique mise en scène

Entre 1978 et 1986, Joel Sternfeld sillonne les États-Unis dans son van Volkswagen, une chambre 8x10 calée à l'arrière. Le projet n'a rien d'un road trip romantique. Sternfeld ne cherche pas les grands espaces ni les paysages spectaculaires de l'Ouest américain. Ce qui l'intéresse, c'est l'Amérique telle qu'elle se construit et se défait sous ses yeux : les banlieues en expansion, les centres commerciaux, les chantiers, les friches, les lieux de passage où personne ne s'arrête vraiment.

La chambre grand format impose son rythme. Là où le 35mm permettait de voler des instants, le 8x10 exige de la patience, de la préparation, une forme de négociation avec le réel. On n'arrive pas quelque part avec une chambre pour mitrailler ce qu'on voit ; on s'installe, on attend, on observe comment la lumière tombe sur un parking ou une façade de supermarché. Cette lenteur n'est pas une contrainte pour Sternfeld, c'est une méthode. Elle lui permet de composer des images où chaque élément trouve sa place, où le hasard apparent est en réalité le fruit d'une attention méticuleuse.

Mais ce qui distingue American Prospects des autres travaux de l'époque, ce n'est pas seulement la rigueur formelle. C'est l'irruption de la narration dans le paysage.

Prenez l'image la plus célèbre du livre : McLean, Virginia, December 1978. Au premier plan, un pompier en uniforme choisit tranquillement des citrouilles dans un étal de marché. Derrière lui, à quelques dizaines de mètres, une maison est en train de brûler. Les flammes s'échappent du toit, la fumée noircit le ciel d'automne. Et le pompier, imperturbable, soupèse une courge.

L'image est absurde, drôle, dérangeante. Mais Sternfeld ne tranche pas, il se contente de montrer. C'est là sa force : il construit des scènes qui ressemblent à des tableaux, mais il refuse d'en dicter l'interprétation. Le spectateur est libre de voir une critique de l'indifférence américaine, une méditation sur le chaos du quotidien, ou simplement une coïncidence étrange captée au bon moment.

Cette ambiguïté traverse tout le livre. Dans une autre image devenue iconique, un éléphant de cirque est couché sur le flanc au bord d'une route, épuisé ou malade, tandis que des voitures passent au loin sans s'arrêter. La scène a quelque chose de pathétique et de monumental à la fois - cet animal immense, réduit à l'impuissance dans un décor banal de bitume et de ciel gris. Sternfeld photographie la fragilité là où on ne l'attend pas, et l'indifférence là où elle devrait choquer.

Images extraites du livre American Prospects de Joel Sternfeld

Ailleurs, ce sont des lotissements en construction qui occupent le cadre : des maisons identiques alignées sur des terrains encore boueux, des rues tracées au cordeau mais vides de toute présence humaine. L'Amérique des suburbs, saisie au moment précis où elle sort de terre, avant même que quiconque y habite. Ces montrent un futur déjà obsolète, des promesses de bonheur standardisé qui sonnent creux.

Ce que Sternfeld ajoute à la tradition du paysage américain, c'est cette dimension théâtrale. Ses images ne sont jamais de simples constats car elles racontent des histoires, ou plutôt elles suggèrent des histoires que le spectateur doit compléter. Un chariot de supermarché renversé dans un fossé. Une femme seule dans un champ de foire désert. Un panneau publicitaire vantant le rêve américain, planté devant un terrain vague. Chaque photo fonctionne comme une scène de film dont on aurait manqué le début et la fin, où il ne reste que ce moment suspendu, à la fois banal et chargé de sens.

Il y a chez Sternfeld une tension permanente entre la beauté formelle de ses compositions et le malaise que suscitent ses sujets. Ses couleurs sont certes somptueuses - les ciels d'automne de la Nouvelle-Angleterre, les jaunes et les oranges des feuillages, la lumière dorée de fin d'après-midi - mais cette beauté accentue le trouble.

American Prospects paraît en 1987, et le livre s'impose immédiatement comme une œuvre majeure. Non pas parce qu'il révolutionne la technique ou invente un nouveau genre, mais parce qu'il synthétise tout ce que la photographie couleur américaine avait exploré depuis une décennie (elle y ajoute même une dimension critique que ni Eggleston ni Shore n'avaient aussi frontalement assumée). Si Eggleston transfigurait le banal par la couleur et Shore lui donnait une structure géométrique, Sternfeld le charge d'une ironie douce-amère qui ne s'efface jamais tout à fait.

L'Amérique qu'il photographie n'est ni héroïque ni méprisable. Elle est simplement là, dans toute son étrangeté ordinaire, un pays en perpétuelle construction, où les rêves et les ruines cohabitent dans le même cadre.

Ce qui distingue Sternfeld

Pour comprendre ce que Sternfeld apporte de nouveau, il faut revenir à une exposition qui a lieu en 1975, deux ans avant qu'il ne prenne la route avec son van. Au George Eastman House de Rochester, le commissaire William Jenkins réunit dix photographes autour d'un thème qui n'a rien de séduisant : le paysage américain tel que l'homme l'a transformé. Pas les grands espaces de l'Ouest, pas les parcs nationaux, pas la nature sublime des photographes du XIXe siècle. Rien de tout ça : des parkings, des lotissements, des zones industrielles, des entrepôts, des rues de banlieue. L'exposition s'intitule New Topographics: Photographs of a Man-Altered Landscape.

Images issues du travail de Robert Adams

On y trouve :

- Robert Adams et ses images du Colorado, où des maisons neuves s'alignent au pied des Rocheuses

- Lewis Baltz et ses façades d'entrepôts californiens, photographiées avec une frontalité si radicale qu'elles en deviennent abstraites

- Les Becher et leur inventaire systématique des châteaux d'eau et des hauts-fourneaux allemands.

- Frank Gohlke et ses silos à grain du Minnesota

- Et Stephen Shore, dont les images d'Uncommon Places partagent avec les autres cette même attention au vernaculaire américain

L'exposition passe relativement inaperçue à l'époque, mais elle pose les bases d'une nouvelle façon de regarder le paysage. Exit le romantisme, exit le pittoresque. Les New Topographics proposent une esthétique de la neutralité : des cadrages frontaux, une lumière plate, une apparente absence de jugement. Ces photographes ne dénoncent pas l'étalement urbain ou l'enlaidissement du territoire ; ils le constatent, avec une froideur qui peut sembler clinique. C'est au spectateur de décider ce qu'il ressent face à ces images de l'Amérique pavillonnaire.

Frank Gohlke et ses silos à grain du Minnesota

Sternfeld connaît ce travail. Il en partage les obsessions : les mêmes banlieues, les mêmes chantiers, la même attention aux marges du paysage américain. Comme les New Topographics, il s'intéresse à ce que l'Amérique construit et détruit, à la façon dont elle transforme son territoire avec une énergie indifférente à toute considération esthétique.

Mais là où les New Topographics maintiennent une distance quasi scientifique, Sternfeld introduit quelque chose d'autre : le récit. Ses images ne sont jamais neutres, même quand elles en ont l'apparence. Il y a toujours un élément qui dérange l'équilibre, une présence humaine ou animale qui transforme le paysage en scène. Le pompier et les citrouilles, l'éléphant couché au bord de la route — ce ne sont pas des constats, ce sont des histoires. Sternfeld ne documente pas l'Amérique, il la met en scène.

Il y a aussi, chez lui, une ironie que les New Topographics s'interdisent. Robert Adams photographie les lotissements du Colorado avec une forme de tendresse résignée ; Lewis Baltz traque la géométrie froide de l'architecture industrielle sans jamais sourire. Sternfeld, lui, laisse transparaître un humour grinçant. Pas une moquerie — plutôt un regard amusé et mélancolique sur l'absurdité de ce qu'il voit. Ses images nous font parfois sourire, et ce sourire a quelque chose d'inconfortable.

Photo de Sternfeld à gauche ; photo de Stephen Shore à droite

La comparaison avec Stephen Shore est éclairante. Les deux photographes partagent le même format (la chambre 8x10), les mêmes sujets (l'Amérique ordinaire), et la même période (les années 70/80). Mais leurs images ne se ressemblent pas.

Shore ordonne. Ses compositions sont d'une rigueur presque mathématique : chaque ligne, chaque couleur, chaque élément trouve sa place dans un équilibre savamment calculé. Regardez ses intersections, ses façades de motels, ses stations-service : tout est à sa place, comme si le chaos américain cachait une structure secrète que Shore seul pouvait révéler. Il y a chez lui quelque chose de rassurant, malgré la banalité des sujets.

Sternfeld, lui, accueille le désordre. Ses compositions sont rigoureuses aussi (le grand format ne pardonne pas l'à-peu-près), mais elles laissent toujours une place à l'imprévu, à l'accident, à ce qui échappe au contrôle. Là où Shore photographie des lieux, Sternfeld photographie des situations. Le pompier aux citrouilles n'est pas là par hasard, mais sa présence introduit un élément narratif qui perturbe la contemplation pure. On ne peut pas regarder une image de Sternfeld sans se demander ce qui s'est passé avant, ce qui va se passer après.

Photo de Sternfeld à gauche ; photo de William Eggleston à droite

Avec William Eggleston, la différence est d'une autre nature. Eggleston est un photographe du Sud profond, de Memphis et de ses environs, des lieux qu'il connaît intimement depuis l'enfance. Son Amérique est personnelle, presque domestique : des chambres à coucher, des arrière-cours, des visages familiers. La couleur chez Eggleston est une affaire de sensation pure : le rouge d'un plafond, le vert d'un tricycle, ces teintes saturées qui transforment le banal en quelque chose de presque hallucinatoire.

Sternfeld, lui, est un observateur de passage. Il traverse l'Amérique sans jamais s'y installer vraiment. Ses images ne sont pas intimes, elles sont publiques. Ce sont des lieux que tout le monde peut voir, des scènes qui se déroulent en plein jour, au bord des routes et dans les parkings des supermarchés. Là où Eggleston révèle l'étrangeté cachée du quotidien sudiste, Sternfeld expose l'étrangeté visible de l'Amérique tout entière. Son regard est plus distant, plus analytique, même quand il s'amuse de ce qu'il voit.

Images extraites du livre American Prospects de Joel Sternfeld

Il y a peut-être aussi une différence de tempérament. Eggleston est un esthète pur : la couleur le fascine pour elle-même, indépendamment de ce qu'elle représente. Sternfeld est un conteur malgré lui. Même ses images les plus formellement abouties racontent quelque chose — une tension, une contradiction, un malaise. La beauté chez Sternfeld n'est jamais innocente ; elle est toujours au service d'un propos, même si ce propos reste ouvert à l'interprétation.

Ce qui fait la singularité d'American Prospects, c'est précisément cette synthèse : la rigueur formelle des New Topographics, la maîtrise de la couleur d'Eggleston, l'attention au vernaculaire de Shore — et par-dessus tout cela, une voix narrative qui n'appartient qu'à Sternfeld. Une façon de regarder l'Amérique qui ne juge pas, mais qui ne se contente pas non plus de constater. Qui montre, et qui laisse le trouble s'installer.

Le paysage américain après Sternfeld

En 2004, un photographe du Minnesota publie son premier livre. Il s'appelle Alec Soth, il a 35 ans, et Sleeping by the Mississippi va faire de lui l'un des photographes américains les plus importants de sa génération.

Images extraites du livre Sleeping by the Mississipi d'Alec Soth

Le livre retrace un voyage le long du Mississippi, de sa source dans le Minnesota jusqu'à son embouchure en Louisiane. On y croise des personnages étranges et attachants : un homme qui dort dans son lit avec deux avions miniatures suspendus au-dessus de sa tête, une petite fille déguisée en princesse au bord d'une route poussiéreuse, un prédicateur solitaire dans une église désertée. Entre les portraits, des paysages : le fleuve qui serpente, des maisons abandonnées, des ponts rouillés, des arbres couverts de givre. L'Amérique des marges, celle qu'on ne voit pas depuis les autoroutes.

La filiation avec Sternfeld est évidente. Même format (la chambre grand format, avec sa lenteur et sa précision), même méthode : le voyage au long cours, la dérive à travers le territoire américain. Même attention aux lieux oubliés, aux personnages ordinaires, aux scènes qui semblent attendre qu'un photographe vienne les révéler. Soth ne cache d'ailleurs pas sa dette : Sternfeld fait partie des photographes qui l'ont formé, avec Eggleston et Shore.

Images extraites du livre Sleeping by the Mississipi d'Alec Soth

Mais le regard de Soth est différent. Là où Sternfeld maintient une distance ironique, Soth s'approche de ses sujets avec une tendresse presque douloureuse. Ses portraits ne mettent pas en scène, ils révèlent une intimité fragile. L'homme aux avions miniatures n'est pas un personnage absurde dans un décor américain - c'est un être humain dont on devine la solitude, les rêves, la vie intérieure. Soth photographie des âmes autant que des paysages.

Il y a aussi chez lui une mélancolie que Sternfeld tient à distance. American Prospects observe l'Amérique avec un sourire en coin ; Sleeping by the Mississippi la contemple avec une tristesse diffuse, comme si le photographe savait que tout ce qu'il voit est en train de disparaître. Le fleuve lui-même devient une métaphore du temps qui passe, de l'Amérique qui s'écoule vers le sud et vers l'oubli.

Images extraites du livre Niagara d'Alec Soth

Dans les années qui suivent, Soth poursuit son exploration du territoire américain. Niagara (2006) s'attarde sur les couples qui viennent se marier aux chutes, mêlant le kitsch des chapelles nuptiales à la mélancolie des amours fanées. Broken Manual (2010) part à la recherche des ermites, des survivalistes, de tous ceux qui ont choisi de vivre en marge de la société. Songbook (2015) documente les rituels communautaires de l'Amérique profonde — bals de promo, réunions de clubs, fêtes locales — avec un mélange d'affection et de perplexité. À chaque livre, Soth creuse le même sillon : l'Amérique comme énigme, comme territoire à la fois familier et profondément étrange.

Mais Sternfeld n'a pas engendré qu'un seul héritier.

Gregory Crewdson pousse la dimension théâtrale d'American Prospects jusqu'à son point de rupture. Ses images ne sont plus des photographies au sens traditionnel, ce sont des productions cinématographiques, avec des équipes techniques complètes, des éclairages artificiels, et même des figurants et des décors construits de toutes pièces. Ses banlieues américaines ont quelque chose de cauchemardesque : des maisons pavillonnaires plongées dans une lumière crépusculaire, des personnages figés dans des poses énigmatiques, une atmosphère de film de David Lynch traduite en images fixes. Crewdson assume pleinement la mise en scène que Sternfeld laissait à l'état de suggestion. Là où American Prospects captait des moments qui ressemblaient à des scènes de film, Crewdson fabrique des scènes de film qui ressemblent à des photographies.

Images extraites du travail de Todd Hido

Todd Hido explore un autre versant de cet héritage. Ses images de maisons américaines photographiées de nuit, fenêtres éclairées dans l'obscurité, évoquent une Amérique spectrale où la vie domestique devient mystère. On ne voit jamais qui habite ces maisons, on devine seulement une présence à travers la lumière qui filtre des rideaux. C'est le paysage de Sternfeld vidé de ses personnages, réduit à son architecture et à ce qu'elle suggère de vies invisibles. Hido partage avec Sternfeld cette capacité à transformer le banal en quelque chose d'étrangement cinématographique, mais son registre est plus intime, plus nocturne, plus inquiet.

Images extraites du livre Girl pictures de Justine Kurland

D'autres photographes prolongent cette lignée de manière moins frontale. Justine Kurland et ses images de communautés utopiques, de jeunes femmes vivant en marge de la société dans des paysages américains édéniques. Richard Misrach également, et son projet au long cours sur le désert américain, qui documente les transformations du territoire avec une rigueur héritée des New Topographics mais une palette chromatique somptueuse. Taryn Simon et ses inventaires méthodiques des zones d'ombre de l'Amérique (sites nucléaires, prisons, laboratoires secrets). Chacun à sa manière reprend le projet de Sternfeld : utiliser le paysage pour raconter quelque chose de l'Amérique qui échappe aux discours officiels.

Images extraites du livre Grays the Mountain Sends de Bryan Schutmaat

Plus récemment, une nouvelle génération a repris la route avec une urgence différente. Bryan Schutmaat, dans Grays the Mountain Sends, a passé des années à photographier les communautés minières des montagnes Rocheuses - des hommes aux visages burinés par le labeur, des villes en sursis, des paysages où la beauté et la désolation se confondent. Matthew Genitempo, avec Jasper, s'est enfoncé dans les Ozarks pour en ramener des images qui tiennent du documentaire et du conte à la fois. Leur Amérique n'est plus celle des suburbs et des parkings, c'est celle des marges, des territoires oubliés, des communautés que le reste du pays préfère ne pas voir. Le road trip photographique continue, mais il a changé de route.

Images extraites du livre Dogbreath de Matthew Genitempo

Ce que Sternfeld a ouvert, au fond, c'est la possibilité de faire du paysage un outil critique sans renoncer à la beauté. Avant lui, la photographie de paysage américaine oscillait entre deux pôles : d'un côté, la célébration - les grands espaces sublimes d'Ansel Adams, la nature comme cathédrale ; de l'autre, le constat froid - les New Topographics et leur inventaire désenchanté du territoire transformé par l'homme. Sternfeld invente une troisième voie, où la beauté des images n'empêche pas l'ironie, où la critique sociale se glisse dans des compositions qui pourraient figurer dans un musée.

Ses héritiers ont chacun tiré le fil dans une direction différente. Soth vers la mélancolie et l'intime, Crewdson vers le spectaculaire et l'inquiétant, Hido vers le nocturne et le mystère. Mais tous partagent cette conviction que le paysage américain n'est pas un simple décor — qu'il raconte quelque chose de profond sur le pays, ses rêves, ses contradictions, ses zones d'ombre. Que photographier une banlieue ou un parking peut être un acte aussi signifiant que photographier un visage ou un événement historique.

En cela, American Prospects n'est pas seulement un livre de photographies. C'est une proposition : regarder l'Amérique ordinaire comme si elle avait quelque chose à nous dire.

Regarder l'Amérique aujourd'hui

Près de quarante ans après sa parution, American Prospects n'a rien perdu de sa force. On pourrait même dire qu'il a gagné en pertinence.

L'Amérique que Sternfeld a photographiée entre 1978 et 1986 - celle des banlieues en expansion, des centres commerciaux triomphants, des lotissements sortis de terre à la hâte - cette Amérique-là existe toujours. Elle s'est même multipliée. Les suburbs ont continué de s'étendre, les parkings de s'agrandir, les enseignes de proliférer le long des highways. Ce que Sternfeld documentait comme un phénomène en cours est devenu le paysage dominant, la norme visuelle d'un pays tout entier.

Mais ce qui frappe surtout, en regardant ces images aujourd'hui, c'est à quel point elles anticipaient quelque chose que nous n'avions pas encore de mots pour décrire. Cette tension entre la surface lisse des choses et le malaise qui couve en dessous. Cette coexistence du banal et de l'absurde, du rêve américain et de ses ruines. Le pompier qui choisit des citrouilles pendant qu'une maison brûle est une image de 1978, mais elle pourrait illustrer n'importe quel éditorial sur l'Amérique contemporaine. Elle représente la capacité à détourner le regard de ce qui devrait nous alarmer.

Sternfeld photographiait une atmosphère, une atmosphère qui s'épaissie désormais. L'Amérique des années Trump, puis celle des années post-Trump, avec ses fractures béantes, ses vérités alternatives, ses communautés qui ne se parlent plus ; cette Amérique-là était déjà en germe dans les images d'American Prospects. Pas comme une prophétie explicite, mais comme une intuition visuelle. Sternfeld avait compris que quelque chose ne tournait pas rond dans ce paysage trop neuf, trop propre, trop optimiste, que derrière les façades des maisons neuves et les sourires des publicités, il y avait un vide que personne ne savait comment combler.

Il y a une dernière chose que Sternfeld nous apprend, et qui dépasse la seule question du paysage américain. C'est que la photographie, quand elle est pratiquée avec cette patience et cette attention, peut révéler ce que nous avons sous les yeux sans le voir. Nous traversons tous des parkings, des banlieues, des zones commerciales. Nous passons devant des chantiers, des panneaux publicitaires, des maisons en série. Nous ne les regardons pas, parce qu'il n'y a apparemment rien à voir. Sternfeld nous prouve le contraire. Il nous montre que le monde ordinaire est saturé de sens, à condition de prendre le temps de le regarder vraiment.

C'est peut-être ça, au fond, l'héritage le plus durable d'American Prospects : non pas un style à imiter ou une méthode à reproduire, mais une invitation. Regarder ce qui nous entoure comme si c'était la première fois.